障害の原因となった傷病名 双極性障害

傷病の発生年月日・初めて医師の診療を受けた日

H16.7(本人の申し出)

傷病の原因又は誘因

糖尿病性腎症(初診年月日 H20.8.14)

既存障害 糖尿病

既往症 糖尿病、狭心症、高血圧

症状がよくなる見込み 不明

発病から現在までの病歴及び治療の経過、内容、就学・就労状況等、期間その他参考となる事項

聴取年月日 R3.3.18

H14.4、転居。仕事は順調で体調も良かった。H16.4、職場の配置換えにより、部下が一斉に変わり、上司も交代したため、仕事がやりづらくなった。同時期、部下の一人がうつ病となり仕事のやりづらさも増加。この時より、Pt自身が精神的不調を来していた。R16.7.2精神科初診。興味関心の喪失、抑うつ気分、不眠、集中力低下を認め、うつ病の診断。内服調節と休職により症状は軽減し、H16.8.17~段階的に復職となった。しかし、復帰後より、上司がPtに対して「考え方を変えろ」「そんなんだから病気になるんだ」など、説教じみた言葉をかけるようになり、段々と負担になっていった。主治医が何回か、上司にそのような言い方はしないよう説明したが、状況は変わらなかった。逆にPt自身も意欲の改善からか上司に反発するようになり、口論となることもあった。H16.10、給食の訴えあり。以前のような抑うつ状態ではないが、いらいら、焦燥感が強く、約6週間休職とした。しかし、病休中もしばしば上司から電話はあり、感情的な対立は続いていた。産業医も介入し、R6.11.16に職場復帰。その後も上司とは関係が悪かった。H17.3、異動が決まり、クリニックへ転医。職場復帰訓練中であったが、無気力、意欲低下を繰り返していた。この期間、軽度躁病エピソードも聞かれ、双極性障害の診断となった。H20.7.25、当科に転院。現在まで通院中。基本的には、易疲労感、落ち込み、集中力低下などの抑うつ症状が主体である。

診断書作成医療機関における初診時所見(初診年月日 H20.7.25)

意欲低下、抑うつ気分、不眠、不安感、集中力低下

治療歴

H16.7~H17.3 外来(うつ病、薬物療法、不変)

H17.3~H20.7 転院、外来(双極性障害、薬物療法、不変)

H20.7~ 転院、外来(双極性障害、薬物療法、不変)

障害の状態(R3.3.18現症)

ア 現在の症状又は状態像

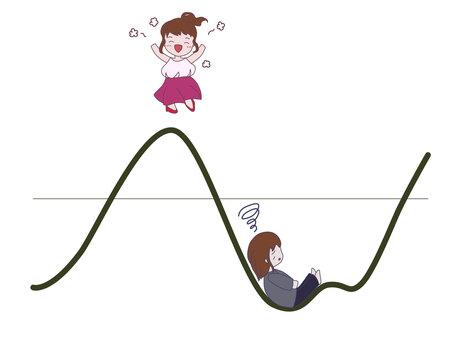

1 抑うつ状態

思考・運動停止、憂うつ気分

2 そう状態

気分・感情の異常な高揚・刺激性

イ その程度・症状、処方薬等

デパケンR200mg 6錠×2(朝、夕食後)

ウ 日常生活状況

1 家庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア) 現在の生活環境

在宅

(イ) 全般的状況

家族、職場の人間とは話すが、関係は深くはない

社交性は乏しい

2 日常生活の能力判定

(1) 適切な食事 ②自発的にできるが時には助言や指導が必要とする

(2) 身辺の清潔保持 ②自発的にできるが時には助言や指導が必要とする

(3) 金銭管理と買い物 ③助言や指導があればできる

(4) 通院と服薬(要) ③助言や指導があればできる

(5) 他人との意思伝達及び対人関係 ③助言や指導があればできる

(6) 身辺の安全保持及び危機対応 ②おおむねできるが時には助言や指導が必要とする

(7) 社会性 ③助言や指導があればできる

3 日常生活能力の程度

③精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である

エ 現症時の就労状況(仕事場での援助の状況や意思疎通の状況)

意思疎通はできるが、事務的なことでしか話さない

援助はあるにはあるが、本人にとっては十分な環境調節はなされていないと思われる

現症時の日常生活能力及び労働能力

日常生活能力:あるにはあるが、抑うつ気分によって低下しており、身の周りのことは助言を要することがある

労働能力:何もできないわけではないが、ストレス耐性が低いため、ハードな仕事は困難である

過度なストレスは、うつ症状の憎悪につながる

上記のとおり診断します。

令和3年3月26日作成

(参考1)障害等級の目安

| 判定平均/程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |

| 3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||

| 3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | ||

| 2.5以上3.0未満 | 2級 | 2.6-(3) 2級又は3級 | |||

| 2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は3級非該当 | ||

| 1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級又は3級非該当 | |||

| 1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |

(参考2-1)日常生活能力の判定

| 区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 平均 |

| 適切な食事 | ○ | 2 | ||||

| 身辺の清潔保持 | ○ | 2 | ||||

| 金銭管理と買い物 | ○ | 3 | ||||

| 通院と服薬 | ○ | 3 | ||||

| 他人との意思伝達及び対人関係 | ○ | 3 | ||||

| 身辺の安全保持及び危機対応 | ○ | 2 | ||||

| 社会性 | ○ | 3 | ||||

| 計 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 2.6 |

(参考2-3)日常生活能力の程度

| (1) 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる。 | |

| (2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。 | |

| (3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。 | ○ |

| (4) 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である。 | |

| (5) 精神障害を認め、日常生活における身の周りのこともほとんでできないため、常時の援助が必要である。 |

コメントはこちら